星辰大海的征途上,最动人的不是划破天际的流星,而是亿万年来始终恪守轨迹的恒星;时代齿轮的运转中,最珍贵的不是万众瞩目的焦点,而是深藏于机械深处却精准咬合的铆钉。

《闪光的人》聚焦那些扎根平凡岗位的“恒星守护者”——他们或许不曾站上光芒万丈的舞台,却用日复一日的坚守,将最朴素的“认真”二字打磨成照亮企业前路的星火;他们或许鲜少被掌声簇拥,却以分毫不差的精度,构筑起公司远航的钢铁龙骨。

这里没有惊天动地的传奇,只有把“普通”做到极致的伟大。本期,我们将走近品牌运营中心设计组柴冠玉的工作实践,看她如何用“特种”画笔穿透需求本质,让每一次设计沟通都成为价值的“放大器”。

欢迎作客第五期《闪光的人》面对面访谈!首先,请简单介绍一下自己。

大家好,我是品牌运营中心视觉设计师柴冠玉,加入公司三年多了。我的工作是为公司或产品设计、塑造独特的品牌形象,通过视觉将品牌价值和定位等信息传达给消费者,从而提升公司品牌在市场上的知名度和认同感,具体的工作内容是公司IP周边、偏手绘的物料设计以及一些日常的海报单页设计。公司的IP艾瑞和赛羊羊都是我参与完成的作品。

设计组日常核心工作是什么?在看似重复的工作中,你是如何保持热情并获得成就感的?

设计组的核心任务是为公司品牌宣传做服务。我们通过视觉设计向消费者传达品牌价值和定位,帮助市场人员实现品牌推广、产品销售的目的。我们组一共有6名伙伴,除了一名摄影师,其余五名设计师基于专长分别负责不同板块的设计工作。虽然我们每天都在使用同样的设计软件工作,但我并不觉得是重复的工作。每次任务的需求和使用场景不同,需要考虑的问题也不一样,我会将自己带入到使用场景中,结合需求文案去匹配合适的画面和元素。我也经常面临“第一次做”的挑战,每次遇到这样的任务,我都抱着边实践边学习的态度,这也是我保持热情,获得成就感的巨大源泉。

市场项目通常节奏快、需求急、改动多。面对紧张的截止时间和频繁修改,你会如何调整心态并优化工作方法?

对一名设计师来说,这是工作常态。在心态上,就是逐渐适应,减少内耗,锤炼一颗坚强不敏感的心。但情绪是很难控制的,更多时候,我认为还是需要通过优化工作方法来减少此类情况的出现。首先就是要做好工作规划,我会把手上的任务按照重要紧急、重要不紧急、不重要但紧急、不重要不紧急来分类,优先完成重要紧急的任务。其次,日常的学习和素材积累也能帮助我提高工作效率。除此之外就是一定要做好前期的需求沟通。很多时候设计不满意、不达标都是前期沟通不充分导致的。我一般会在启动任务前主动和需求方进行需求沟通并达成共识,再进行设计创作,而不是匆忙完成设计之后再去沟通,最后陷入频繁修改和时间紧急两难的境地。

在你参与的项目中,哪个设计作品让你最有成就感?它为公司的市场活动、品牌形象或用户体验带来了哪些具体价值?

其实每个第一次尝试的作品都会让我获得成就感。如果一定要选一个最有成就感的作品,那就是公司IP形象设计,一个是艾瑞的Q版形象创作,一个是全新IP赛羊羊的创作。这个项目持续了好几个月,特别是赛羊羊的创作过程,当时我和我的伙伴们做了6版造型,经过多次修改调整最终才确定了形象。在设计的过程中我觉得最难的点就是把形象细节设计和普诺赛业务特色、行业属性融合到一起,同时兼顾形象的亲和力,让它更符合国人的审美。为了能做出生动的IP形象,我们在团队内组织头脑风暴,我个人也参考了很多企业IP的案例,最终顺利诞生了如今赛羊羊形象。为了获得市场的认可,我们还面向客户征集IP姓名,当时获得了很高的市场反响。如今赛羊羊已经广泛“现身”于公司内外部的各种宣传物料中。

IP形象通过视觉化、人格化的符号,将品牌信息融入用户的生活场景、消费场景、社交场景中,从“被动告知”变为“主动吸引”,最终实现品牌认知、情感连接和商业价值的多重提升:①IP形象以视觉化、具象化的形式,能快速抢占用户心智;②相较于冰冷的logo或企业名称,IP形象具有“人格化”特征——可以被赋予性格、故事甚至价值观,从而打破企业与用户之间的“商业隔阂”,实现情感共鸣;建立情感连接,拉近与用户的距离;③IP形象的视觉属性使其天然具备“高传播性”,能适配文字、图片、视频、线下场景等多种传播载体,降低品牌信息的传播门槛。

你觉得公司其他部门的同事可能对设计组的工作存在哪些不了解甚至误解的地方?

就像现在互联网上经常吐槽的“五彩斑斓的黑”类似,我们设计组在日常工作中也会遇到一些诸如“放大LOGO”的需求,需求方觉得就是拉大图形的简单操作,设计师却觉得不合适或不协调,其矛盾点在于两人站的角度不同:需求方更注重直观感受,而设计师则更看中全局呈现。不同角度导致双方的不同观点,从而产生误解——设计工作难沟通。实际上对于设计师来说,方向性的需求表达比指令性的需求表达更能达成共识,就“放大logo”来说,其底层的需求是“让logo更显眼”,对于设计师来说,让logo更显眼的方法有很多,调整明暗、颜色等等,放大只是其中一种方式。通过更合适的设计手法,不仅能实现需求方突出局部的要求,同时能兼顾设计师重视的全局协调要素。总而言之,设计师和需求方不是对立的两方,只要深入沟通、充分表达就能消除误解,实现双赢。

设计工作需要频繁与市场策划、产品、销售等部门沟通协作。你是如何理解他们的需求,并用设计支持实现的?请分享一个成功协作的案例。

在我看来跨部门协作的关键是先穿透“表面需求”找到“核心目标”。不同部门的诉求看似不同,本质上都是希望设计能解决他们的业务痛点。我的方法是“先当业务的‘翻译官’,再做设计的‘工程师’”。

其实设计的协作不是单向输出,而是和各部门一起把模糊的需求打磨成清晰的解决方案。每次沟通时多问一句“这个设计要帮您解决什么具体问题?”,设计出来的东西就不会偏离方向。毕竟,好的设计不只是好看,更是能让每个部门都觉得“这正是我们需要的武器”。

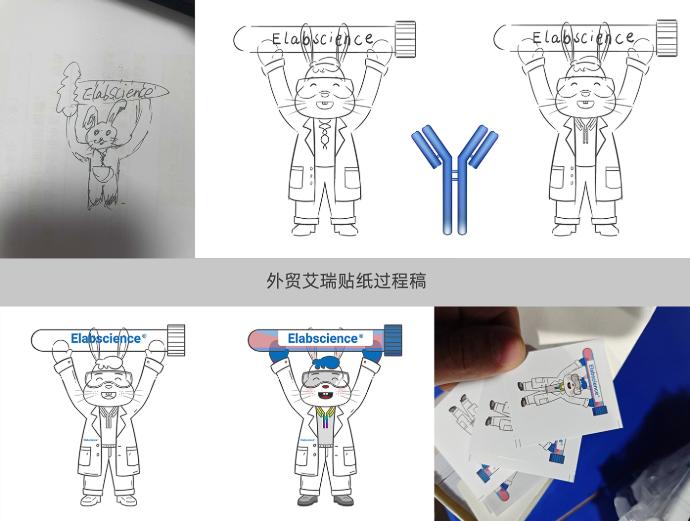

之前外贸同事想做一款艾瑞的贴纸,她当时给了我一张手绘的粗略草图,是艾瑞举着一根胡萝卜的图案,我当时看到草图第一直觉是艾瑞举着一根试剂管。于是我立马跟她沟通草图内容,并一一跟对方确认细节,她听到我的理解后,认可了试剂管更贴合形象特征的想法,最终把胡萝卜的设想改成了试剂管的创意。后面在讨论艾瑞领带细节的时候,也从误解的“DNA”造型升级为更贴切的抗体对造型。在整个任务执行过程中,确认内容、画出草图、上色,每一步完工后我都细致地和对方确认细节,最终实现了双方满意的结果。对我们生物行业的设计师来说,草图线稿的反复沟通其实是在“打地基”——看似耗时间,实则是用最小成本避免后期“塌楼”。一步错可能就会影响信息的准确性,甚至误导用户,所以这个过程的意义远超“确认好不好看”。

回顾你的工作经历,有没有一件“份外事”或“小麻烦”让你获得了意想不到的收获或认可?

记得有一次销售的一位同事跟我说临时有一项特别紧急的任务希望我能帮忙,当时我手上其实还有其他的工作,但销售的同事说任务非常重要,我就临时放下手上的工作加急帮他处理,没想到任务完结后TA还给我点了一份果盘送来。我当时有点受宠若惊,我只是做了一件很小的事情。在我看来这不过是我的本职工作,但对他而言却是解决了一个巨大的麻烦。还有就是给培训中心设计IP人物价值观插画,听说她们之前在外部找的设计师制作的草图都不太满意,后来才找到我们合作,从目前的沟通来看,她们对目前的成果还是非常满意的,我还因为这个任务意外收到了主管在小组内的点名表扬。

很多设计师从生活中汲取灵感,你有过这样的经历吗?在生活中,设计师的身份帮你养成了哪些独特的个性、爱好或生活习惯?

有过,我平时逛街就会习惯性地走进文创店,留意文创店中各种IP周边产品的设计,比如手提袋、手办、钥匙扣等等,遇到自己觉得好看的,有设计感的产品我就会拍下来作为素材积累,激发设计灵感。逛商场也总会不由自主的观察产品海报的排版,这些习惯让工作和生活没了界限,反而觉得处处都是素材,挺有趣的。

设计师的身份帮我养成了爱学习和专注的好习惯,以前我下班之后喜欢画画,周末可以从早画到晚,现在我因为工作重心手绘偏多,天天坐在公司画画,就想着下班要多动起来,于是我报了舞蹈班。上班的时候我专注设计画画,下班后我就全身心地投入舞蹈课程中,不管跳得怎么样开心就好。我特别喜欢那句话“Work hard,Play harder”,无论工作还是生活,认真对待就会有好的结果。